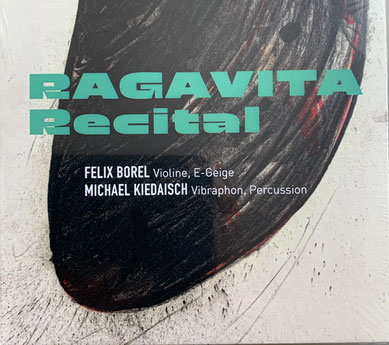

Live Mitschnitt des Ragavita Konzerts auf CD veröffentlicht

Was passiert, wenn Komposition in Improvisation übergeht? Das Improvisationsduo Felix Borel, Violine und Michael Kiedaisch, Percussion interpretiert in der ersten Hälfte seines Recitals am 6. Juni auf dem altonale Festival 2024 die Komposition Ragavita von Reinhard David Flender. Danach reagieren Borel/Kiedaisch mit einer freien Improvisation auf die Komposition und lassen sich dabei von Ragavita inspirieren.

Ragavita ist eine Musik, deren ruhig fließende Melodik von vitalen rhythmischen Impulsen überraschend unterbrochen wird. Das Stück beschreibt musikalisch einen Meditationsverlauf: Auf der Suche nach innerer Ruhe tauchen spannungsgeladene Stressmomente auf und verschwinden wieder.

Die darauffolgende Komposition Happiness stellt den Bewusstseinszustand nach der Meditation dar. Alles ist gelöst, fließend und die Stimmung ist positiv. Der Komponist hat das Werk bewusst nicht zu Ende komponiert, sondern offengelassen. Das Duo Borel/Kiedaisch vollendet Happiness mit kongenialen spontanen Einfällen: ein Ergebnis ihrer langjährigen gemeinsamen Improvisationspraxis. Es entsteht ein spannendes hybrides Werk, das zur Hälfte genau notiert und zur anderen Hälfte frei improvisiert wird.

In der zweiten Hälfte des Recitals hören wir drei Kompositionen von Michael Kiedaisch. Es sind von Jazz, Weltmusik und Neuer Musik inspirierte Themen, über die improvisiert wird: Lavendel, Die blaue Blume und Alchimia. Wir tauchen ein in eine besondere sinnliche Klangwelt, die u. a. auch elektronische Klänge, gespielt von Felix Borel mit einer E-Geige, integriert.

Die CD ist physisch über www.huth-records.de erhältlich und auf allen digitalen Plattformen Spotify, Apple Music, Youtube etc. abrufbar

Warum Improvisation ein wichtiger Impuls für Neue Kompositionstechniken sein kann

Improvisation im Jazz kann als Oberbegriff für eine kulturelle Innovationsdynamik angesehen werden, die seit über 100 Jahren eine erfolgreiche Form transkultureller Amalgamierung darstellt. Ursprünglich entstanden als eine Spielart afroamerikanischer Unterhaltungsmusik, wurde der Jazz in den 20er Jahren des 20. Jh. international populär und diversifizierte sich stilistisch in den kommenden Jahrzehnten als Swing, Bebop, Free etc. Dabei kam es auch zu Begegnung und Dialog zwischen Jazz und Klassik. Kulturelle Transferbewegungen zwischen Klassik und Jazz gibt es seit Beginn des 20. Jh: Führende Komponisten wie Charles Ives (Ragtime Dances) oder Igor Stravinsky (Piano Rag Music) ließen sich von dem neuen Idiom inspirieren. Dabei blieb es aber bei einer punktuellen Annäherung. Auch erfolgreiche Unterhaltungsmusikkomponisten wie George Gershwin „Rhapsody in Blue“ oder Duke Ellington „Black, Brown and Beige“ haben punktuell Cross Over Werke geschaffen, die heute als Standartwerke des klassischen Konzert-Repertoire gespielt werden. Es war Leonard Bernsteins Anliegen, sein kompositorisches Werk dem Cross Over von Jazz und Klassik zu widmen. Der innovative Impuls der „West Side Story“ wurde zu einem Welterfolg. Bernstein konnte aber mit seinen Kompositionen, die danach entstanden sind, nicht mehr an diesen Erfolg anschließen. Die beiden Genres waren kulturell zu tief voneinander getrennt. Bernstein zog sich als Komponist zurück und konzentrierte sich auf seine Karriere als Dirigent. Auch die Bemühungen des amerikanischen Komponist Gunther Schuller, der in den 50er Jahren die Third Stream Bewegung ins Leben rief, konnte die Kluft zwischen Jazz und Klassik nicht schließen.

Der Inkubationsprozesse für neue stilistische Strömungen kann Generationen dauern. So hat der klassische Stil, der in der zweiten Hälfte des 18. Jh die Barockmusik völlig verdrängte, seine Wurzeln schon zu Beginn des 18. Jh. Die sogenannte Frühklassik (Galuppi, Johann Christian Bach) koexistierte mit dem Spätbarock (Händel, Bach) über 50 Jahre lang. Im 21. Jh beobachten wir die Koexistenz von klassischer Musik und Cross Over Kompositionen. Der moderne Jazz ist heute dem Umfeld der Jazzclubs entwachsen und zu einer neuen Form von Konzertmusik aufgestiegen, die in Konzerthäusern überall auf der Welt rezipiert wird. Die offene Frage ist, ob es bei einer Koexistenz bleibt oder ob es Formen des kulturellen Dialoges zwischen den beiden Genres geben kann, die eine völlig neue Epoche zeitgenössischer Musik initiiert.

Als Ursache für die Inkompatibilität von Klassik und Jazz können wir die unterschiedlichen Musikpraktiken von Improvisation und Komposition diagnostizierten. Die Europäische Kunstmusik basiert auf einer musikalischen Schriftkultur d.h. ausgehend von der Tonhöhe und Dauer werden alle weiteren Parameter wie Dynamik, Agogik, Phrasierung etc. schriftlich fixiert. Die daraus resultierende Komposition gleicht dem exakten Plan eines Architekten, dessen Umsetzung die genaue Befolgung aller in der Partitur angegebenen Vorschriften erfordert. Der Jazz beruht auf der außerhalb Europas gängigen Musizierpraxis mündlich überlieferter Musik. Im Jazz wurde als Oberbegriff für diese Musizierpraxis der Begriff Improvisation geprägt. Dabei enthält die Kunst der Improvisation eine Vielzahl von Techniken und Methoden, um auf der Grundlage einer Matrix Varianten, Variationen, und Überschreibungen spontan oder geplant zu realisieren. Der englische Komponist Alix Paxton, der beide Genres beherrscht, definierte einmal Komposition als „slow Improvisation“ und Improvisation als „fast Composition“. Auch wenn diese Formel auf den ersten Blick schlüssig erscheint, so erfasst sie nicht die Dichotomie dieser beiden musikalischen Denkweisen.

In der Europäischen Musikgeschichte hat sich die Kulturtechnik der Verschriftlichung aller musikalischer Parameter verselbstständigt und perfektioniert. Improvisation hat sicher in bestimmten Phasen wie Frühbarock oder Frühklassik eine große Rolle gespielt. Die Praxis des Generalbasses im Barock gibt eine Folge von Harmoniefolgen vor, die spontan am Instrument figurativ ausgeführt wurden. Auch die Form der Sonate kann als Matrix angesehen werden, die mit improvisatorischen Elementen gefüllt wird. Am Ende werden jedoch ausschließlich Kompositionen zu Meisterwerken kanonisiert, die durchkomponiert sind.

Anders im Jazz. Hier ist die Improvisation immer konstituierendes Element der musikalischen Idiomatik geblieben und eine Verschriftlichung dieser lebendigen Praxis empfinden jazzaffine Ohren als inadäquate Reduktion eines lebendigen Klangkosmos. Aus kulturhistorischer Perspektive entstand der Jazz in einer Koevolution mit den Technologien der Tonaufzeichnung. Die aufgenommenen Improvisationen entsprechen den Partituren der klassischen Musik und man kann sie über Generationen in den entsprechenden Schallplatteneinspielungen nachverfolgen. Hier lernt eine neue Generation von den vorhergehenden nicht durch Partituren, sondern durch beispielhafte Vorbilder, die man sich immer wieder identisch anhören kann. Es ist eine neue Form der mündlichen Überlieferung, die völlig neue stilistische Innovationen ermöglicht, wobei der Tonträger einen universalen Gedächtnis-Speicher darstellt.

Welche Möglichkeiten gibt es, Improvisation in zeitgenössischen Musikwerken zu integrieren? Schon Stockhausen experimentierte mit freier Improvisation nach genauen Vorgaben, während John Cage aleatorische Musizierpraktiken konzeptionell in der Neuen Musikszene verankerte. Aber wie kann die Improvisationskunst des Jazz und der World Musik Szene von klassisch ausgebildeten Komponist*innen in eine Partitur integriert werden? Dies geschieht zunächst seit Jahrzehnten im Arrangement. Hier werden instrumentale Grundierungen geschaffen, über die nach festen harmonischen Abläufen oder solistisch frei improvisiert werden kann. Diese klassische Form des Arrangements eignet sich nur bedingt für eine Komposition, die ihren eigenen formalen Gesetzmäßigkeiten folgt. Vielleicht wäre die Wiederbelebung einer barocken Musizierpraxis denkbar, bei der nur ein Teil des musikalischen Textes ausnotiert ist und alles Weitere in Form von Verzierungen Alterierungen und Kadenzen ergänzt werden muss.

2. Streichquartett mit dem Quatuor Danel

Am Mittwoch, den 8. 11. spielten die unvergleichlichen Danels mein 2. Streichquartett in der Alfred Schnittke Akademie zusammen mit dem 1. Streichquartett von M. Weinberg und dem 2. Streichquartett von Schostakowitsch.

Mein zweites Streichquartett steht in der modernen Tradition, wie sie von Alban Berg und Bela Bartók vertreten wird.

Von Alban Berg habe ich den sprachlichen Gestus der melodischen Figuren im Kontext einer freien Tonalität übernommen. Von Bela Bartok habe ich gelernt, mit einem strengen rhythmischen Puls zu komponieren, der Akzentuierungen im On- und Offbeat-Bereich erzeugt.

Ich erfinde die Form einer Komposition immer wieder neu und halte mich nicht an ein vorgegebenes Format. So wie der Architekt nicht mehr darauf angewiesen ist, ein Haus mit einem Satteldach zu bauen, sondern jede erdenkliche Form in Beton gießen lassen kann, treffe ich grundlegende Entscheidungen über die innovative Formgestaltung. Mein Werk ist einsätzig, aber in diesem einen Satz greifen verschiedene schnelle und langsame Tempi ineinander.

Während im 18. und 19. Jahrhundert die zeitliche Struktur durch harmonische Kadenzen und Modulationen geschaffen wurde, spielt für mich die Dialektik von tonal-atonal als Mittel zur Spannungssteigerung und Beruhigung eine wichtige Rolle. Die Dialektik von Passagen, die einen hör- und spürbaren Puls haben, und anderen, die frei in der Zeit schweben, stellt ein weiteres wesentliches Gestaltungselement dar. Befreit von den Zwängen harmonischer Kadenzierung, kann ich den Fluss der Zeit frei gestalten. Die Musik gräbt ihr Flussbett in der Zeit, wie es die dort entstehenden Energien erfordern.

Die thematische Grundlage der Komposition sind athematische Klangstrukturen. Gleich zu Beginn hören wir eine clusterartige Schichtung von Klängen, die sich plötzlich in alle Richtungen aufwickelt. Es scheint, als würde man die Fäden eines Wollknäuels aus vier Farben herausziehen. Eine andere Struktur würde ich als 'Klangaggregat' bezeichnen. Es ist, als wären die Klänge Moleküle, die in einem statischen Zustand ruhen können, aber wenn sie einem hohen Energieniveau ausgesetzt werden, beginnen sie zu hüpfen und zu tanzen. Sie entwickeln sich schließlich zu Melodien die in allen vier Stimmen thematisch verarbeitet werden und zu dem dialogischen Prinzip führen, das für mich die Grundlage jeder Quartettkomposition darstellt

Am Ende kehrt die Musik dorthin zurück, wo sie herkommt. Auf diese Weise schließt sich die Form, nicht im Sinne einer räumlichen Symmetrie, sondern in einem zyklischen Zeitkonzept, das sich in die Offenheit hineinschraubt.

Das zweite Streichquartett wurde 2004 für das Quatuor Danel geschrieben und in Hamburg uraufgeführt. Die Danels hatten bereits im Jahr 2000 mein erstes Streichquartett uraufgeführt und das einzigartige Zusammenspiel der vier Musiker, die ich persönlich gut kenne, hat mich inspiriert.